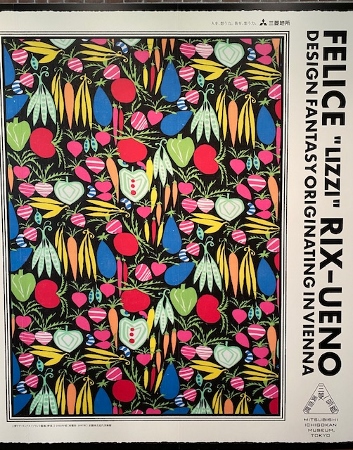

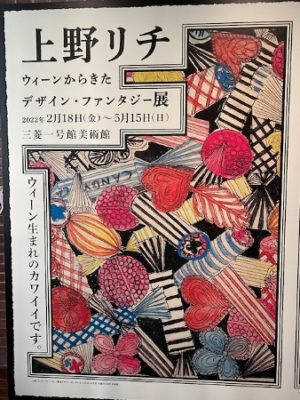

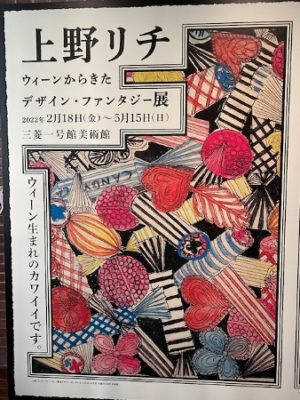

昨年のNHK-Eテレ「日曜美術館」(「カワイイの向こう側 デザイナー・上野リチ」)で放送され、

東京にきたら観たいと思っていました。

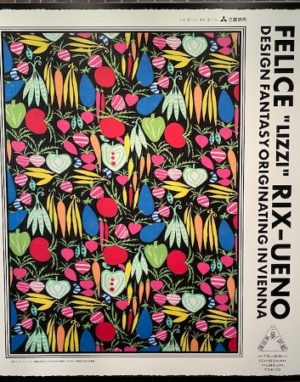

19世紀末ウィーン生まれの京都にやってきたデザイナーの可愛い作品たち。

「可愛い」という言葉をつい使ってしまいました。

タイトルの「ファンジー」という言葉には「カワイイ」と同じような甘すぎる印象を私はもってしまうのですが、

どうも上野リチの考える「ファンジー」とは違っていました。

上野リチの「ファンタジー」とは、

「模倣をせず新しいものを求め、たとえ拙くとも自らの創造性を羽ばたかせること」。

だからこそ甘さ控えめ、遊び心があり、ピリッとした厳しさがあって、

時代をこえる愛おしい作品になっているのでしょうか。

上野リチは元々美術を学んでいた基礎があり、

自由で好奇心旺盛な性格、ウィーン工房での経験、

異文化である日本や中国で暮らしたという経験からきている、

おそらく彼女なりの哲学があるのだと思います。

ささっと描いたデッサンもハイセンスですし、

布類、ブローチや箱、イースター用のお菓子ボールなど立体作品もとても素敵です。

どの作品も素敵でしたが、特に日本との出会いの中での作品や中国をモチーフにした作品に心惹かれました。

大きな作品は、「日生劇場旧レストラン 「アクトレス」の壁画」。

建築家の村野藤吾からの依頼で描いた店内の装飾。

デザイン監修はリチ、壁に描いたのは教え子の学生たち。

日生劇場のかつてのレストランの壁画が上野リチ作品だったとは。

今回のテレビ放送で今更ながらですが、知りました。

東京で暮らしている私にとって上野リチはそんなに身近に感じる存在ではなかったのですが、

歳月を経て、こうして改めてこの作品を観ると、懐かしい人に再び出会ったという感覚です。

みごたえのある充実した展覧会でした。

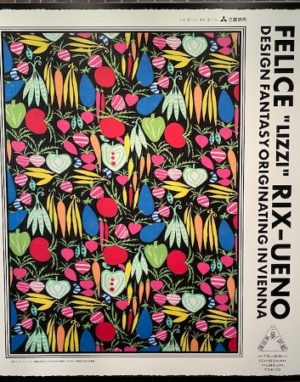

上野 リチ・リックス

うえの りち・りっくす

Felice [Lizzi] Rix-Ueno

1893年6月1日 – 1967年10月15日)は、ウィーンと京都で活動したデザイナー。

結婚前の名前はフェリーツェ・リックス(Felice Rix)で、「リチ(Lizzi)」は愛称だが、日本における活動では「上野リチ」を名乗った。

<人物>

ウィーンに生まれ、ウィーン工房の一員としてテキスタイル・陶器・ガラス・七宝図案など幅広いジャンルで活躍。そのプリント図案は「リックス文様」とも呼ばれ高い評価を得た。1925年、日本人建築家・上野伊三郎との結婚を機に京都へ移住。

戦後は京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学)で教鞭をとったほか、インターナショナルデザイン研究所を設立して後進の育成にも尽力した。

<略歴>

1893年 ウィーンに生まれる。

1913年 ウィーン応用美術大学入学。

1917年 同校卒業後、ウィーン工房に参加。

1925年 上野伊三郎と結婚。

1926年 日本へ移住。京都市に上野建築事務所開設、美術工芸部主任に就任。

1930年 ウィーン工房退職。

1935年 京都市染織試験場図案部技術嘱託(~1944年)。

1936年 群馬県工芸所嘱託(〜1939年)。

1951年 京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学)工芸科図案専攻講師(1960年に教授)。

1963年 同校退職。インターナショナルデザイン研究所設立。

1967年 京都市内の自宅にて死去。享年74歳。(Wikiより)